L’Improbable Voyage d’Harold Fry, de Hettie Mac Donald

L’Improbable Voyage d’Harold Fry

Présentation de Doris ORLUT

Ce soir c’est un feelgoodmovie réalisé par Hettie Macdonald que l’association toiles émoi vous propose.

Hettie Macdonald a fait des études d’anglais à l’Université de Bristol avant de suivre une formation de mise en scène au Royal Court Theatre en 1985. A 24 ans, elle est la plus jeune femme metteuse en scène de théâtre de Londres et en 1991, elle devient directrice associée du Wolsey Theatre de Ipswich, ville côtière chef-lieu du comté du Suffolk. Elle y dirige des pièces comme The Slicing Edge, Road, Who’s afraid of Virginia Woolf? Elle est aussi connue pour avoir réalisé diverses séries anglaises comme Docteur Who, Normal People ou Fortitude. Après un premier long métrage en 1996, intitulé Beautiful Thing adapté de la pièce de Jonathan Harvey qui raconte une histoire d’amour entre deux adolescents du même sexe, L’improbable voyage d’Harold Fry est son second long métrage.

Il s’agit de l’adaptation à l’écran du premier roman de l’écrivaine britannique Rachel Joyce paru en 2012 sous le titre The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry qui signifie littéralement l’improbable pèlerinage d’Harold Fry, roman qui connut un franc succès en librairie avec pas moins de 160 000 exemplaires vendus en France.

Rachel Joyce, qui a été scénariste à la BBC pour la radio et la télévision pendant une vingtaine d’années, a écrit le scénario de ce film.

La directrice de la photographie est Kate McCullough que nous avons déjà vu cette année dans The Quiet Girl de Colm Bairéad.

La bande originale du film a été confiée à Ilan Eshkeri et c’est Sam Lee, chanteur folk spécialiste en musiques traditionnelles qui interprète les chansons à l’écran.

Pour le rôle titre, la cinéaste a choisi Jim Broadbent qui à la sortie du roman, avait déjà prêté sa voix pour l’enregistrement de l’audiolivre. Jim Broadbent est notamment le professeur de potion magique, Horace Slughorn dans Harry Potter. Sa partenaire à l’écran qui fut également sa partenaire à la ville, est Penelope Wilton vue dans la série Downton Abbey.

Nous voici donc en route pour un road trip de quatre-vingt-sept jours durant lequel nous allons parcourir 700 km à pied à travers l’Angleterre depuis la côte Sud jusqu’à la frontière écossaise et vivre de l’intérieur le questionnement existentiel du personnage d’Harold Fry à l’aune de sa retraite.

Une nuit, d’Alex Lutz

UNE NUIT, de Alex LUTZ – 3 août 2023 –

Présentation de Marion Magnard

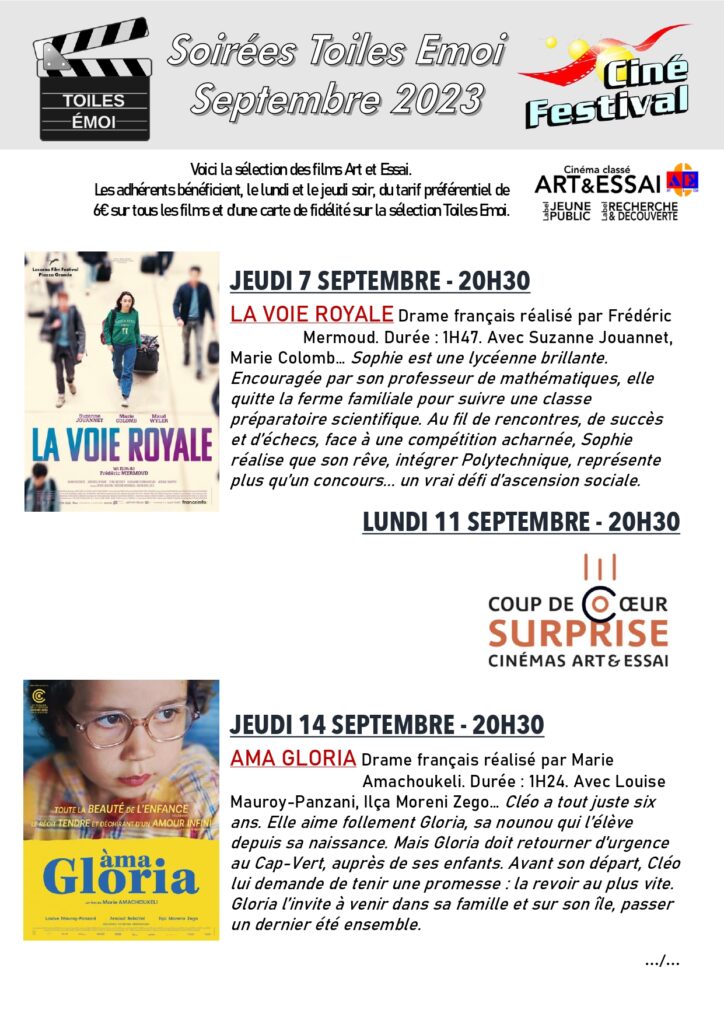

Alex Lutz, né à Strasbourg en 1978, est à la fois acteur, humoriste, réalisateur, metteur en scène et romancier.

Sa carrière débute au théâtre, et à 18 ans il créée sa propre compagnie. Il se fait connaitre à la Télévision par des sketches avec Pierre Palmade, puis au Cinéma comme acteur. Et en 2018 Il passe à la réalisation avec son premier long métrage, « Guy », où il interprète à la fois un chanteur célèbre dans les années 70/80 et son fils illégitime qui est adulte quand il découvre son père devenu ringard. Et dans ce double rôle transformiste Lutz remporte un César du meilleur acteur. Et le musicien Vincent Blanchard reçoit le César de la meilleure musique originale.

Le film que vous allez découvrir, est né d’une scène surprise une nuit par Lutz dans le métro parisien, une altercation bruyante entre une femme qui a bousculé un jeune homme en pénétrant dans la rame au dernier moment. Et la scène a été suivie avec amusement par tous les voyageurs.

Lutz s’empare de cette histoire, la tourne et la retourne, envisage plusieurs scénarios, décide d’en faire son prochain film et qu’il faudra le tourner dans un temps très court, pour garder la tension d’une nuit blanche pour les spectateurs comme pour les acteurs.

Il parle aussitôt de son projet à sa meilleure amie, bien que de 12 ans son aînée, sa complice, son alter égo, l’actrice Karin Viard. Ils écriront ensemble le scénario et joueront ensemble le film, qui sera tourné en 14 heures !

Karin Viard, née à Rouen en 1966, élevée par ses grands-parents à la suite du divorce de ses parents, découvre le théâtre dans une troupe de patronage et elle sait immédiatement que ce sera son métier. Après quelques années de galère où elle alterne petits boulots et petits engagements, elle est sélectionnée dans des quantités de castings pour des rôles les plus variés qui lui valent plusieurs Césars. Elle peut aussi bien jouer une rouspéteuse hilarante comme dans « Les Randonneurs », qu’une mère bourgeoise glaçante dans « Les Chatouilles ». Les critiques disent souvent que c’est une Meryl Streep Française et tous ses partenaires louent son empathie et sa vitalité. Après un divorce douloureux et l’envol de ses deux filles, elle sourit en disant : « ma vie est un livre avec des pages blanches que je vais remplir… » Dans le film de ce soir, elle rayonne, forte et frêle.

Pour la musique, Lutz a retrouvé Vincent Blanchard le pianiste de « Guy » qui adapte suivant les séquences les musiques de Tchaïkovski et César Franz alternant accords plaqués et arpèges.

Et maintenant découvrons ensemble ce surprenant film, à la fois intemporel et contemporain.

Vers un avenir radieux, de Nanni Moretti

VERS UN AVENIR RADIEUX

Redouté par les journalistes qu’il ridiculise volontiers, je dois vous avouer qu’il n’a pas été facile de trouver des éléments d’information à partager avec vous sur Nanni Moretti, le réalisateur de ce soir. Mais à force de lectures, de vidéos, de podcasts, pas toujours très éloquents, il semble que derrière cette image de personnage intransigeant, cabochard, râleur se cache un cinéaste attaché à une liberté créative très personnelle et aussi un authentique amoureux du cinéma en salle. A tel point que Nanni Moretti qui fêtera ses 70 printemps le mois prochain a fait l’acquisition, voilà déjà 26 ans, d’un cinéma qu’il a baptisé Le Nuevo Sacher dans le quartier de Trastervere à Rome où il établit lui-même la programmation et produit de jeunes cinéastes qu’il invite pour des projections et des débats. Sacher étant le nom de sa société de production.

Sans avoir jamais fréquenté ni d’école d’acteur, ni d’école de cinéma, Nanni Moretti est très inspiré par le cinéma d’auteur des années 60 avec la nouvelle vague, le free cinéma. Il conçoit le cinéma comme un espace social où il donne à voir au spectateur ses questionnements personnels, ses considérations artistiques et ses réflexions politiques.

A l’inverse de certains cinéastes, il ne souhaite pas de musique de fond pour ses films et utilise la musique non pas pour souligner l’effet d’une scène, mais plutôt pour contraster une situation psychologique.

Autres caractéristiques du réalisateur, il n’anticipe pas les plans et décide comment il veut tourner la scène au moment où il arrive sur le plateau, lorsqu’il prend la dimension du lieu et des acteurs. Il fait la plupart du temps peu de plans, mais tourne beaucoup de prises.

Dans ce 16ème long-métrage, Nanni Moretti collabore avec ses acteurs fétiches Margherita Buy et Silvio Orlando et les directeurs techniques qu’il connaît bien avec à l’image, Michele D’Attanasio au son , Alessandro Zanon et à la musique, Franco Piersanti.

Il a choisi de coécrire le scénario avec 3 autres scénaristes Francesca Marciano, Federica Pontremoli et Valia Santella.

Sur l’affiche du film, vous pouvez remarquer que Nanni Moretti a troqué sa mythique Vespa pour une trottinette électrique à côté de laquelle sont indiqués après la durée du film et le pays d’origine, le format image et le format son.

Outre le rôle de producteur et de réalisateur, Nanni Moretti, comme à son habitude, endosse le rôle d’acteur principal mêlant autodérision et narcissisme assumé. Il interprète Giovanni, un cinéaste en proie à une énergie créative débordante, qui entraîne le spectateur dans le flux de ses pensées et de ses émotions avec plusieurs histoires qui se superposent. En même temps qu’il tourne un film sur l’accueil d’un cirque hongrois par la cellule locale du parti communiste italien en banlieue de Rome en 1956, au moment précis de l’invasion soviétique en Hongrie, il imagine deux autres films : l’histoire d’amour d’un couple à l’épreuve du temps et l’adaptation à l’écran d’une nouvelle intitulée Le nageur sur l’American Way of Life.

Vers un avenir radieux est pour Nanni Moretti l’occasion d’aborder les thématiques qui lui sont chères, telles que la survie du cinéma d’auteur, lui qui désespère de voir autant de réalisateurs et de professionnels se soumettre au système du streaming.

Il donne aussi à voir le contraste entre l’engagement que met le réalisateur Giovanni pour raconter l’histoire du communisme et l’indifférence des jeunes spectateurs d’aujourd’hui pour un tel sujet. Il faut se rappeler que si le parti communiste a cessé d’exister en Italie depuis 1991 emportant avec lui toute une identité politique, en 1956, il était la plus puissante formation communiste d’Europe occidentale, caractérisée par un enracinement populaire et par un rayonnement intellectuel et culturel majeurs .

Place maintenant à la découverte de ce film, bonne séance !

Doris Orlut

Soirées Toiles Emoi Août/Sept 2023

Oppenheimer, de Christopher Nolan

Oppenheimer

Christopher Nolan est un cinéaste qui, comme Spielberg, a la capacité de réaliser ce qu’on pourrait appeler des « blockbusters d’auteur », c’est à dire des films à très gros budget, dont les ambitions commerciales sont claires, mais dans lesquels il parvient à affirmer sa singularité, son univers. Il est donc capable aussi bien de rentrer dans le moule des films franchisés (il a réalisé 3 opus de la saga Batman) que de proposer des films plus personnels comme Memento, Insomnia, Inception, Interstellar… Le dernier en date était Tenet, sorti en 2020, avec Robert Pattinson. Or ce serait lui qui aurait donné à Nolan l’idée d’un film sur Oppenheimer, le père de la bombe atomique.

C’est la 1ère fois que Nolan s’attaque au genre du biopic (film qui parle d’une personne célèbre ayant réellement existé), et pour ce faire il s’est appuyé sur une biographie intitulée « Le Prométhée américain, le triomphe et la tragédie d’Oppenheimer », un livre qui a obtenu le prix Pullitzer. Le film se distingue donc radicalement des projets précédents, plutôt centrés sur l’action, pour mettre l’accent sur les visages des personnages afin de se rapprocher du thriller psychologique. Néanmoins, le film ne manque pas d’éléments spectaculaires, notamment cette reconstitution de « Trinity », nom de code donné au premier essai d’une arme nucléaire, réalisé le 16 juillet 1945 à Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Reconstitution que Nolan a tenu à faire sans effets numériques, uniquement avec des effets spéciaux au moment du tournage (SFX et non VFX), afin de donner davantage une impression de réalité et de menace (la façon dont la scène a été tournée reste d’ailleurs un secret).

On retrouvera dans ce film plusieurs acteurs fétiches de Nolan : Matt Damon, Kennet Branagh, mais surtout Cillian Murphy, qu’il avait dirigé dans la trilogie The dark night, dans Inception et Dunkerque. Très amaigri pour coller à la silhouette d’Oppenheimer, il interprète ici un savant visionnaire et destructeur, à la fois génie du bien et du mal.

Afin de donner un côté assez intemporel au film, le réalisateur a poussé la chef décoratrice vers un certain modernisme plutôt que vers une reconstitution d’époque scrupuleuse. En ce qui concerne les lieux, elle a reconstitué les décors extérieurs de Los Alamos dans un autre endroit du Nouveau Mexique, mais les scènes d’intérieurs ont été tournées sur les lieux même de l’action et en présence de véritables scientifiques qui jouaient les figurants. Un film situé donc dans un univers beaucoup plus réaliste que les précédents films de Nolan, qui met en évidence l’ambiguïté de cette figure de l’histoire américaine et mondiale.

Danièle Mauffrey

La nuit du verre d’eau, de Carlos Chahine

PRESENTATION DE LA NUIT DU VERRE D’EAU

La nuit du verre d’eau est le premier long métrage réalisé par Carlos Chahine. Mélangeant histoire du Liban et souvenirs d’enfance, il propose un film avec des acteurs français et libanais ainsi que des dialogues dans les deux langues.

Quelques mots sur le parcours du réalisateur, Carlos Chahine quitte le Liban en 1975 au début de la guerre pour présenter son baccalauréat en France. Sur les pas de son respectable oncle, il entame des études de médecine pour être chirurgien mais ne réussit qu’à obtenir une place en dentaire. Parallèlement à la faculté d’odontologie et à l’insu de son père, il fréquente pendant deux ans les cours d’art dramatique de Tania Balachova sous la supervision de Véra Greg qui lui révèle qu’il est un très grand acteur. Il la croit et persévère. En 1984, lorsqu’il est reçu au concours d’entrée à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg, il est bien obligé de révéler la vérité à son père, resté dans son pays natal. Celui-ci se contentera de lui demander d’achever sa thèse d’odontologie.

Comme vous pouvez le pressentir, Carlos Chahine n’exercera jamais comme dentiste et enchainera sur un cycle d’études d’art dramatique. Depuis 1988, il a joué des rôles au théâtre dans Gogol, Molière, Tchekhov, Feydeau, Cervantès et Sophocle. Il apparaît également sur le petit écran dans quelques séries comme PJ et Avocats et associés mais aussi au cinéma dans le film de Ghassan Salhab, Terra Incognita, une première expérience de jeu en arabe . Il réalise à partir de 2008 dans son pays d’origine, une trilogie familiale en format court sur le père, la mère et l’enfant.Depuis 2014, il met en scène des pièces à Beyrouth et créé de nouvelles traductions théâtrales en arabe libanais.

Pour la nuit du verre d’eau, Carlos Chahine collabore à l’écriture du scénario avec Tristan Benoit, trentenaire connu pour exercer un métier émergent, celui d’enquêteur-recherchiste dans l’écriture de documentaire. Deux mots sur ce nouveau métier qui consiste à superviser et assurer des travaux d’enquête, d’illustration et de recherche en vue de la réalisation. Le scénario que co construisent Carlos Chahine et Tristan Benoit, décrit l’amour fou entre un enfant et sa mère dans un village de la Vallée Sainte, région chrétienne située dans les montagnes reculées du Liban. Ce lieu si particulier, mêle les souvenirs d’enfance du réalisateur et l’aspect historique de cette vallée, connue comme le refuge des persécutés religieux ou autres à cause de ses reliefs inaccessibles et escarpés. L’action se situe pendant la révolution de 1958. Le Liban est encore un jeune pays, le peuple rêve d’une entente tacite pour trouver un équilibre entre les différentes religions et construire un état moderne. Cette soif de modernité va se fracasser contre les murs du conservatisme religieux dans cette région du monde multiconfessionnelle.

Le Liban rêvé à cette période-là est une terre d’illusion, d’où le titre du film en arabe. Le titre du film en français, vient du souvenir d’enfance du réalisateur qui pouvait appeler sa mère en pleine nuit et lui demander un verre d’eau.

C’est Hannah Taïeb, co productrice du film qui suggère à Carlos Chahine, le nom du compositeur Antonin Tardy, qui va créer après le tournage une musique originale pour piano et violoncelle. Passionné par le leitmotiv wagnérien, Antonin Tardy va tenter de faire correspondre à chaque composition musicale une émotion précise, un événement ou un personnage.

Côté acteurs français, vous connaissez tous Nathalie Baye qui interprète le rôle d’Hélène, femme libérée marié trois fois et aux nombreux amants. Vous connaissez sans doute un peu moins Pierre Rochefort, le fils de Jean Rochefort et de Nicole Garcia qui interprète le rôle de René, son fils.

Côté libanais, vous allez sans doute découvrir Marilyne Naaman dans le rôle principal de Layla, Antoine Merheb Harb, son fils ; Talal Jurdi, Ahmad Kaabour , Christine Choueiri, Joy Hallak et Rubis Ramadan ! Bon film à vous !

Tranche Toiles Emoi juillet-août 2023

Projection des films des lycéens de la Plaine de l’Ain

C’est devenu une tradition désormais, en juin, une des séances de Toiles Emoi est précédée par la présentation d’une partie des exercices filmés et courts-métrages réalisés par les lycées inscrits en option et, depuis la rentrée en spécialité Cinéma Audio-Visuel.

Cette séance a eu lieu cette année le 08 juin: à 19h30, environ 200 personnes, élèves, parents amis… se sont pressés pour assister à une séance d’une durée d’une heure, au cours de laquelle ont été projetés des films « à la manière de » , des travaux de sonorisation, des génériques de série, des courts métrages … Ambiance plutôt western, mais pas que!

Quelques photos souvenirs tirées des films présentés:

« Burning days » , de Emin ALPER

Burning Days (présenté par Anton PARIS, élève en 1ère Spécialité Cinéma-Audio-Visuel)

Emin Alper est un réalisateur de cinéma turc qui n’a pas réalisé beaucoup de longs métrages. Il se fait remarquer par ce film qui fut sélectionné et présenté au Festival de Cannes 2022. L’idée initiale d’Emin Alper était de décrire un idéaliste solitaire luttant contre l’élite corrompue d’une ville. Il explique : « On peut toujours avoir le courage et l’envie de se battre contre des politiciens corrompus et autoritaires, mais quand on voit que ces gens sont populaires et qu’ils sont réélus par le peuple encore et encore, on se sent désespéré, et isolé. »

Dans Burning Days, on peut suivre Emre, un jeune procureur, qui vient tout juste d’être muté dans la ville de Balkaya en Turquie. Mais les ennuis commencent et il se retrouve bientôt piégé entre une affaire le concernant, l’apparition d’étranges phénomènes et la montée en puissance de la révolte de la ville contre l’élite corrompu d’une ville.

Situé entre drame social et thriller politique, Burning Days n’arrête pas de jouer sur le rythme de la tension et sur des rebondissements incessants durant toute la projection. Burning Days emprunte des éléments au thriller, ce qui n’était pas prévu lorsque le projet en était à ses débuts. Après avoir esquissé le cadre (c’est-à-dire la pénurie d’eau), Emin Alper a dû créer des éléments supplémentaires pour complexifier l’intrigue et approfondir le caractère du procureur.

La scène la plus importante est celle du dîner dans le jardin du maire qui est drôle puis inquiétante. Le réalisateur Emin Alper explique comment il l’a conçue : « J’aime beaucoup les longues scènes de repas. Il y en a dans presque tous mes films. Ces scènes sont idéales pour montrer les tensions cachées sous la surface. La plupart des dialogues étaient écrits. Nous avons fait de nombreuses répétitions, au cours desquelles j’ai laissé les acteurs improviser, dans une certaine mesure. »

Je vous laisse admirer la magnifique image du directeur de la photo Christos Karamanis qui sublimise ce film.

Bonne projection !!